文 / 許修銨醫師

很多人常以為「戽斗」就是因為「下顎前突」或「長下巴」,但造成戽斗臉型的問題真的在只在下顎嗎?如果只改變下顎位置,臉型就會變美?咬合就能正常嗎?

簡單問題的背後往往具有複雜的背景。因此,本文便是要協助各位對戽斗臉型有更深入的認識。

戽斗是東方人常見的臉型,根據研究,約有近四分之一的東方人具有這種臉型。這種臉型的特色為:

1.長臉

2.長下巴

3.嘴唇需要用力閉合(常被誤以為不友善)

4.顯得老態(因為說話或微笑時僅露出下顎牙齒)

5.下巴弧線(下脣溝)消失

6.咬合咀嚼功能也受到很大的影響。

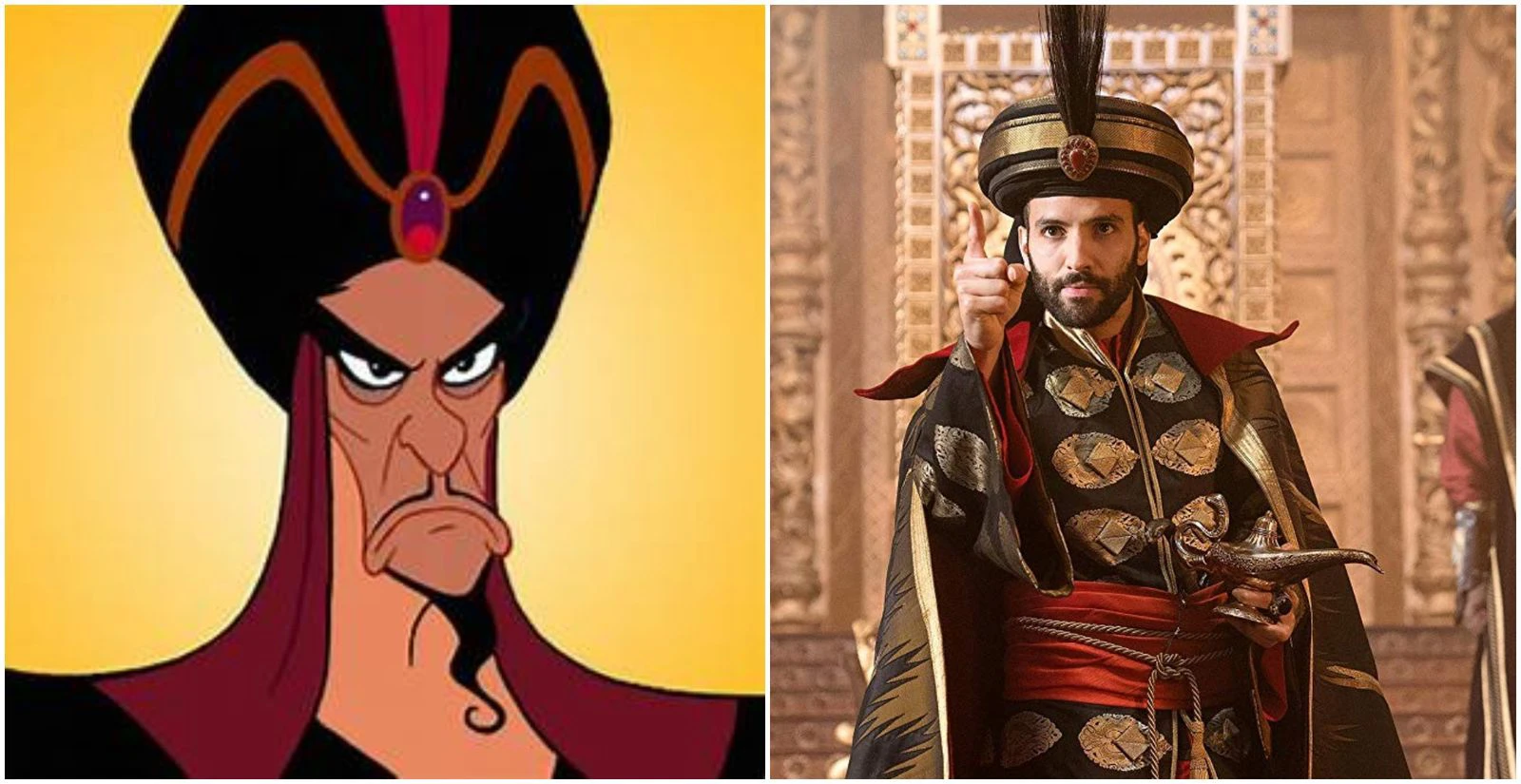

此外,一樣是長下巴,有些人的下顎平面角很陡峭,使臉型看起來有些奸詐。

有些人則是下顎平面角很平緩,則會顯得下巴很厚重,看起來頓頓的不靈活。

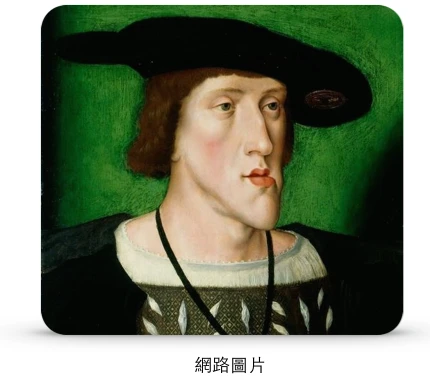

16世紀神聖羅馬帝國皇帝查理五世(Charles V, Holy Roman Emperor)是很典型的戽斗代表,集所有戽斗特色於一身。

並非所有的戽斗臉型都如此「經典」。大部份的戽斗臉型其實都只具有上述的「部分特色」。例如有的人臉很長,但下巴弧度依然很漂亮,雙唇也能自然閉合。有些人不僅是戽斗,也同時合併骨暴(嘴突)。

改善戽斗外觀與咬合功能需要透過正顎手術及牙齒矯正的協同治療。

了解戽斗臉型的特色後,我們要更進一步追問:「什麼原因會讓臉看起來戽斗?」

我們先複習一下基本觀念!

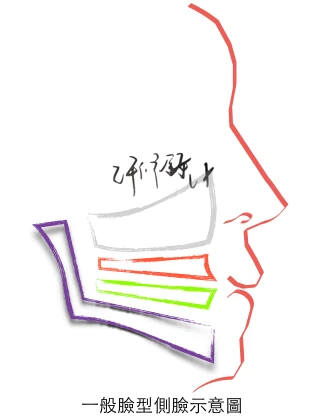

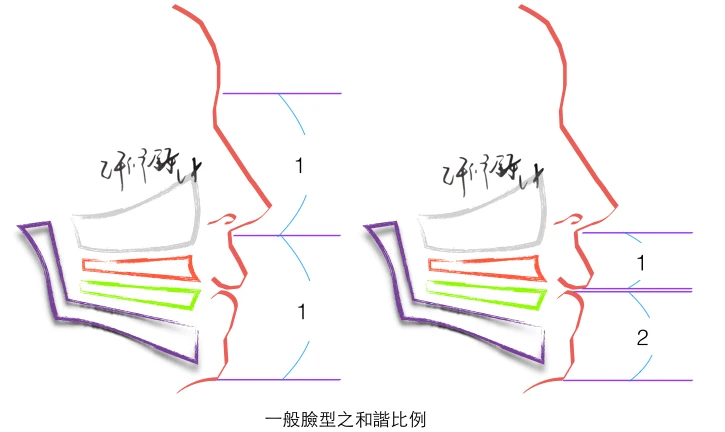

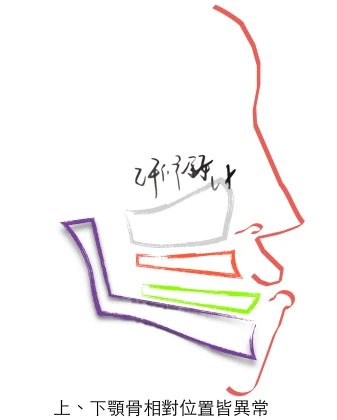

一、在「正顎臉型分析(ㄧ)一般臉型」中,我提過醫師在分析正顎臉型時習慣將上、下顎骨分成四部份個別討論。分別為上顎骨(灰)、上顎齒槽骨及牙齒(紅)、下顎骨(紫)與下顎齒槽骨及牙齒(綠)。

二、中顏面與下顏面的理想比例約為1:1(東方女孩約為1:0.9~1)。

三、外觀是「結果」,而造成此結果的「原因」可能不只一種。

我們也採用一樣的原則來討論戽斗臉型。

我常把戽斗臉型粗分為四類:

1.臉看起來戽斗,但天生牙齒咬合沒有問題

2.臉型原本是戽斗,但已經做過牙齒矯正,雖有改善卻仍看起來戽斗

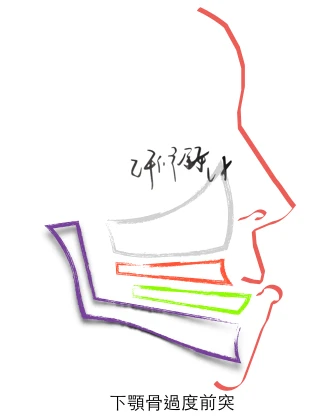

3.中臉看起來凹陷(或正常),而下顎戽斗

4.嘴突合併戽斗

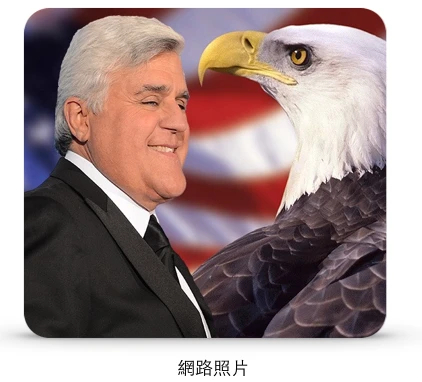

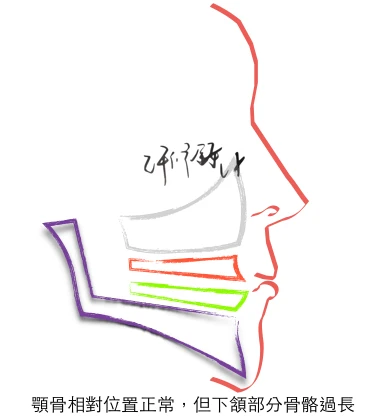

第一類:臉型是戽斗但咬合正常。這類戽斗臉型的上、下顎骨及上、下齒槽骨之相對位置並無明顯差異。造成臉型戽斗的原因單純是因為下顎骨長度發育過長,使中顏面與下顏面之「視覺比例」不符合理想。由示意圖中可見此類戽斗的鼻唇角仍可維持美觀,上、下唇可輕鬆閉合,下唇溝附近曲線自然,但臉型明顯偏長,且下巴翹起,狀似新月,因此也常被稱為月亮臉。 這類的戽斗其實有時候蠻有個人風格的,如Jay Leno。另一位美女Racy Angelina Jolie也是此類代表。

第二類:一開始是戽斗臉型,但害怕正顎手術只選擇牙齒矯正。矯正後雖然牙齒很整齊,臉型也進步很多,但仍跟期望的臉型有差距,只好再回頭尋求正顎手術治療。部分人可以不用重新矯正,直接正顎手術,但大部分人仍需重新接受齒顎矯正跟正顎手術,事倍功半。

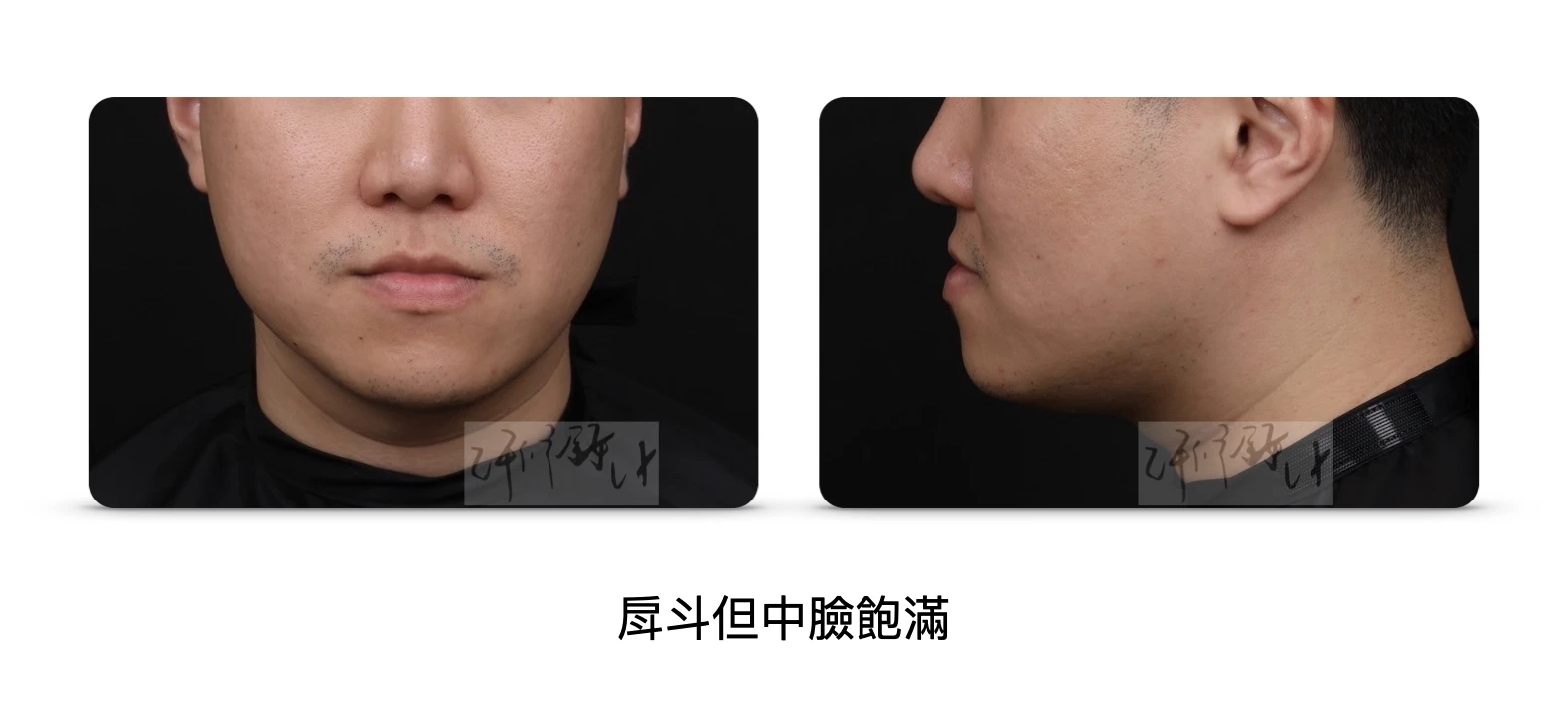

第三類:大部分戽斗臉型的人,中臉部(鼻子兩側)都會看起來比較凹陷。

但有的人看起來中臉部也很飽滿,但就如先前反覆提醒大家的概念「看到的不一定是真的」。這類人,中臉其實也是凹陷的,但可能是因為發福或軟組織較厚,遮掩住中顏面的凹陷。

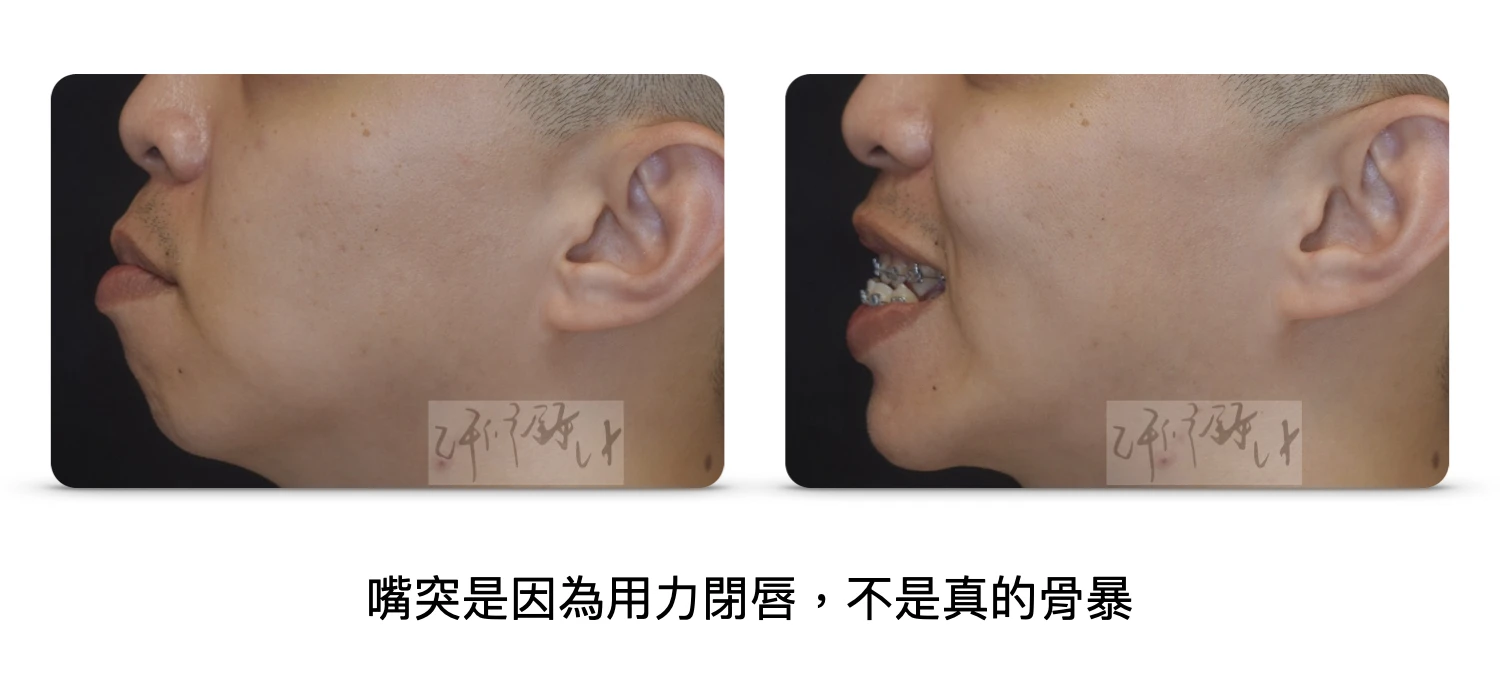

第四類:這種臉型通常很困擾人。因為不僅輪廓不理想,也影響唇形。這類臉型也可再粗略分為兩大類,第一類是真的顏面骨發育太好了,不僅顎骨,連齒槽骨都增厚,也就是骨暴加上戽斗

第二類則是單純的戽斗,但因為上、下顎骨落差太大,所以必須「用力」閉攏嘴唇。嘴唇用力,當然就會向外突出。沒有戽斗問題的人,嘴唇用力會像在撒嬌裝可愛,但有戽斗問題的人,就看起來像嘴突了(骨暴)。

正顎手術合併齒顎矯正是戽斗臉型治療的黃金標準。也許有人會質疑,例如:第一類的戽斗咬合不是沒問題嗎?為什麼還要矯正?主要是因為正顎手術後,上下顎骨的相對位置移動了,因此牙齒的位置、角度也會移動,因此必須要齒顎矯正來重建咬合及微笑曲線。又或是,第二類的戽斗不是已經做過矯正了嗎?為什麼不按照原本的咬合關係進行正顎手術就好?這是因為只採用齒顎矯正來改善戽斗時,牙齒的位置及角度都被刻意移動到「視覺上」理想的位置,改善牙齒部分的戽斗,但顎骨仍處於戽斗位置。但正顎手術介入後,之前矯正牙齒的位置反而會不理想,因為只有矯正的牙齒位置是立基於不正確的顎骨位置。因此正顎手術後仍需重新齒顎矯正。

經過以上的簡介,各位應該對戽斗臉型有更進一步的認識了。

最後,我要提醒各位讀者,臉型分析只是統計資料,臨床上並無所謂標準臉型,且並非與統計值相同就代表美觀。舉例來說:標準身高只是參考值,須整體考量體重、體態、比例等因素,才能決定美觀。且本文為使讀者容易理解,省略許多細節,僅提出各學派皆能廣泛接受之概念。實際分析仍須以臨床醫師判斷為主。